Donc, si je comprends bien vous en voulez encore... C'est parti !

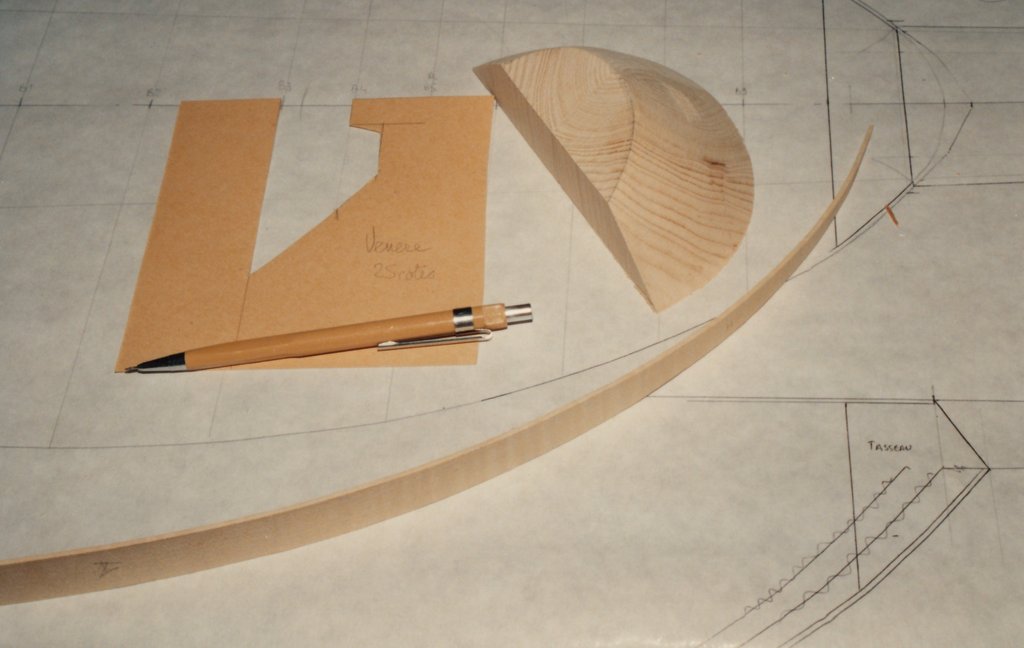

Voici un autre instrument, un luth renaissance à huit rangs d'après Vvendelio Venere (Venise, 1593) construit en 1991 aussi (année faste) sur commande d'un ami luthiste qui l'utilise toujours en concert.

Vous connaissez sans doute le luth, cet instrument à corde qui descend de l'Oud arabo-andalou. La renaissance européenne l'a considérablement fait évoluer et à part une forme générale il n'a plus rien à voir avec son ancêtre.

Le luth est une merveille de conception, qui va supporter la tension importante de ses 15 cordes de boyau (7 paire et une corde aiguë solitaire, la chanterelle, d'où la dénomination : 8 rangs) avec une coque et une table d'harmonie incroyablement fines.

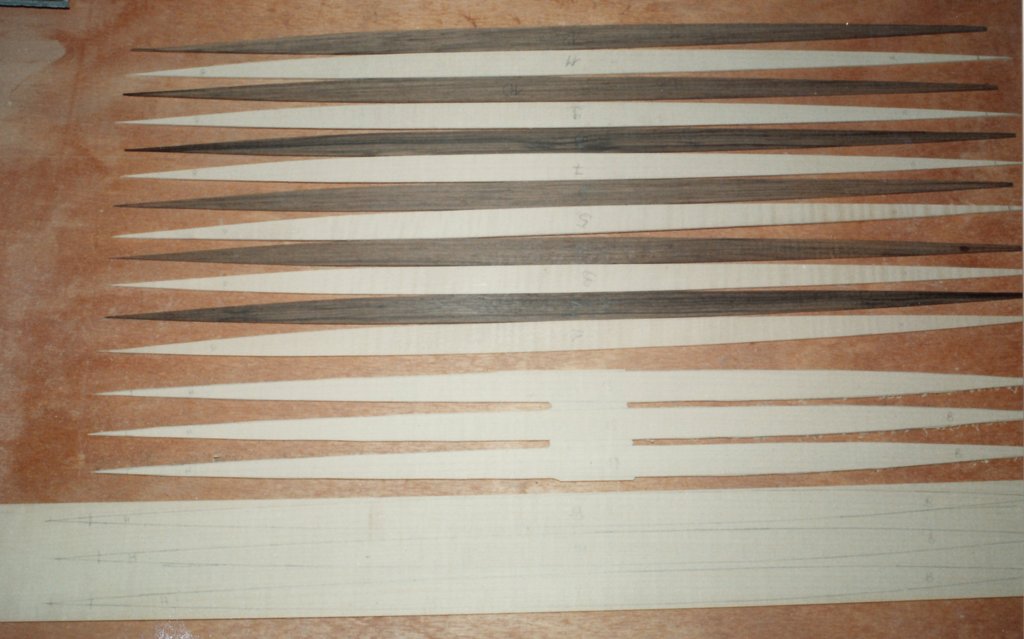

Qu'on en juge : la

coque (ou caisse) est composé d'un assemblage de côtes en forme de fuseau qui ont une épaisseur d'environ 1,8mm. La

table d'harmonie a une épaisseur variable autour de 1,2 à 1,5mm et l'ensemble forme un volume à la fois très léger et très rigide qui va encaisser les 30kg de tension des cordes !

Cela veut dire aussi que la table est collée sur la coque tout autour sur une surface de 1,8mm de large !

Vous comprendrez que c'est un assemblage tout en équilibre très fin : la moindre erreur d'orientation ou défaut de collage et l'ensemble "explose" littéralement. C'est à ce prix qu'on obtient un instrument étonnamment résonnant pour sa taille.

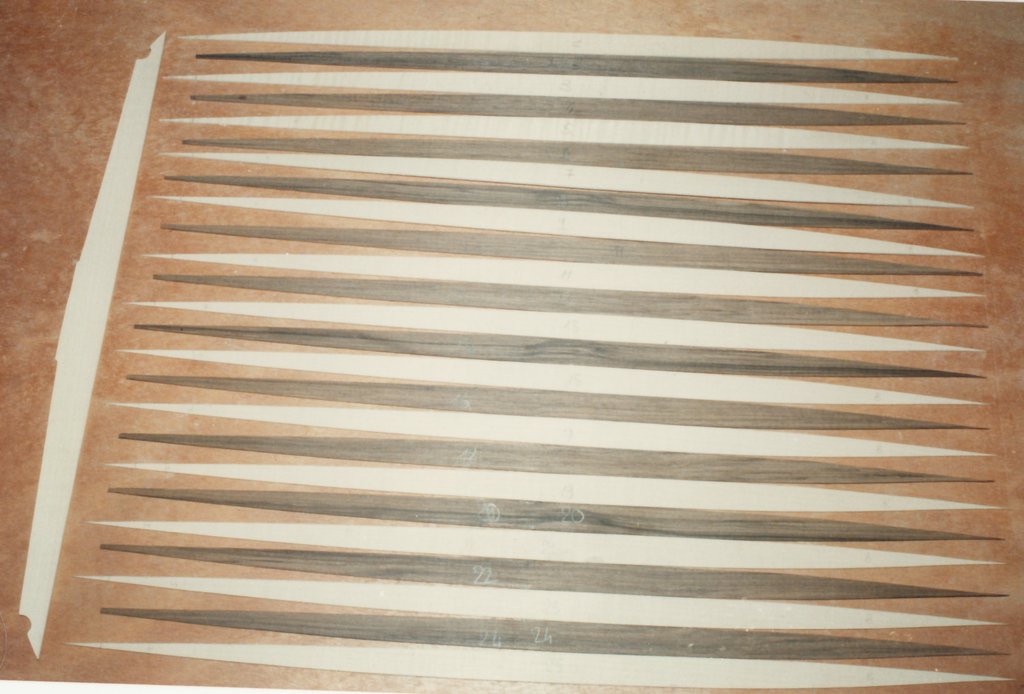

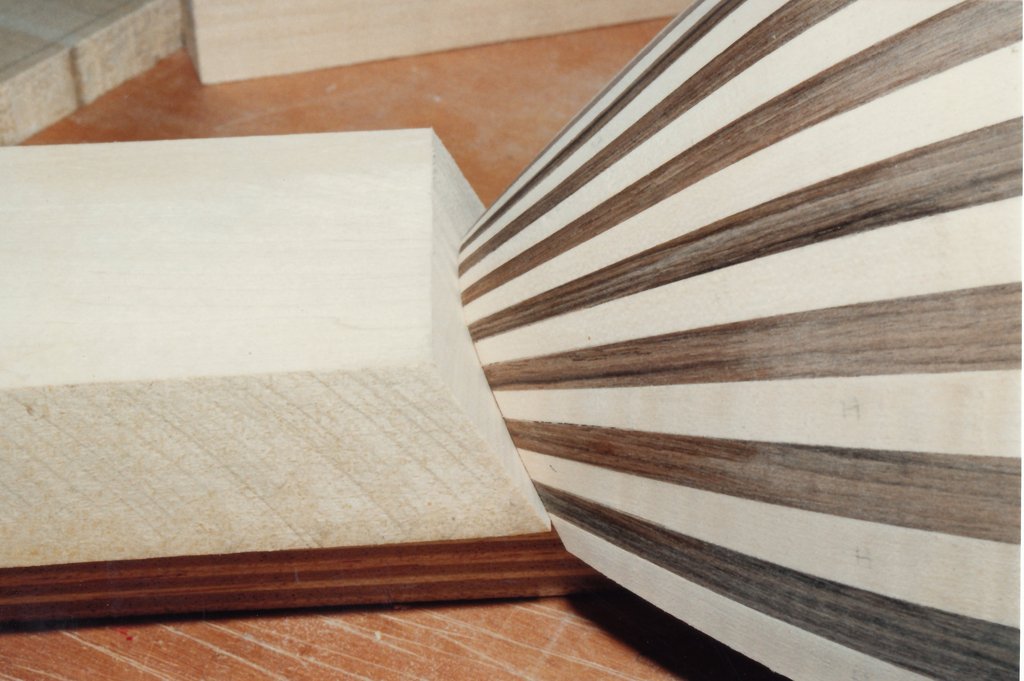

La coque est donc composée de 25

côtes assemblées à la manière du bordé d'une coque de navire, mais sans les couples à l'intérieur, ni les hélices à l'arrière.

La forme de la coque est un demi ellipsoïde aplati, c'est à dire que la profondeur de celle-ci est plus petite que sa demi-largeur. Un coque trop profonde gênerait le joueur qui serait obligé d'avancer les bras. Une première différence avec l'oud qui a une coque semi-circulaire.

Pour déterminer la géométrie des côtes il existe traditionnellement deux méthodes qu'on pourrait nommer Méthode italienne (la plus répandue) et Méthode française.

Dans la méthode italienne on fabrique une forme en bois qui reproduit le volume intérieur de la coque et on trace dessus la forme des côtes, puis on assemble la coque en utilisant cette forme comme "moule".

Dans la méthode française (décrite par le père Marin Mersenne en 1636 dans son immense ouvrage "l'Harmonie Universelle") les côtes sont dessinées d'après des gabarits obtenus empiriquement et assemblées "en l'air", sur un chantier composé d'un gros tasseau de bois.

Comme je construis des luths en exemplaires uniques et chacun de forme différente, sculpter une (grosse) forme à chaque fois n'était pas rentable en moyens et en temps. J'ai donc opté pour la méthode Mersenne... mâtinée d'informatique ! En effet j'ai conçu et programmé une application qui calculait et sortait sur table traçante le gabarit de chaque côte en fonction des données dimensionnelles propres à chaque instrument. Cela m'a pris six mois... en Basic 1.0 sur un petit ordinateur Amstrad connecté à une table traçante A3 que ma classe de techno avait reçu en dotation

L'instrument original (Musée de Bologne) avait une coque composée d'une alternance de côtes d'ébène et d'ivoire. J'ai choisis une alternance érable ondé et noyer pour préserver les néléphants.

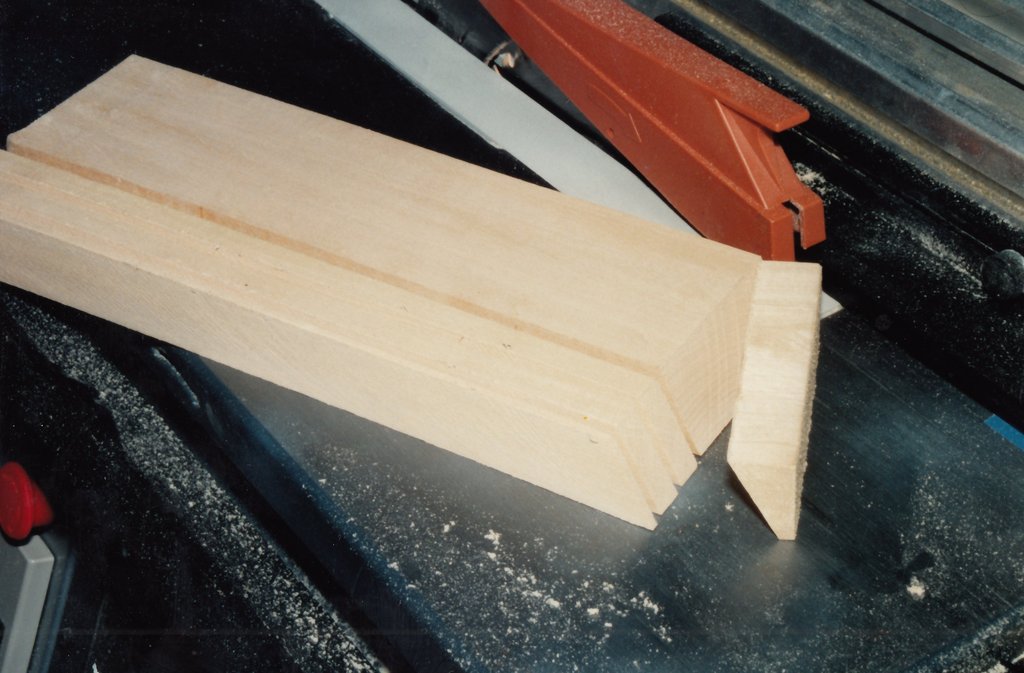

A partir des gabarits générés par ordinateur, tracé et découpe des côtes sur des lattes de noyer et d'érable préalablement poncées à 1,8mm d'épaisseur :

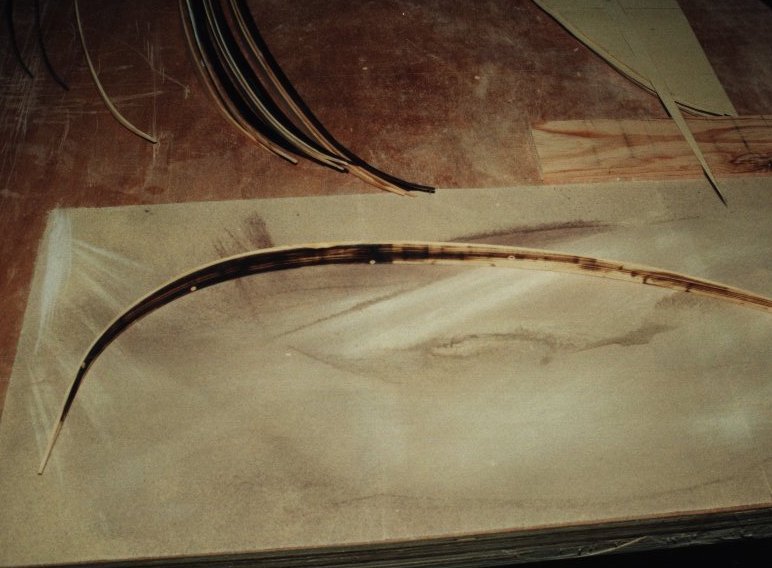

Sur cette image on voit à gauche la "

brague", une latte de bois qui va venir envelopper la caisse à l'extérieur à l'opposé du manche. Elle a deux fonctions : masquer le point de convergence des côtes qui n'est pas toujours très beau et assurer une solidité supplémentaire de la coque au cas où elle subirait un choc venant de l'arrière :

Ensuite il va falloir cintrer chacune des 25 côtes à -presque- la forme finale. J'écris "presque" car je vais conserver une légère tension sur chaque élément en le forçant à la bonne courbure. Ainsi le bois sort de sa position de repos (sans contrainte interne) et entre dans un domaine élastique. Cette élasticité filtre le "bruit blanc" (les fréquences inintéressantes) et donne une meilleure réponse lors de l'attaque des cordes, d'où une meilleure dynamique dans la réponse de l'instrument.

Les anciens luthiers cintraient les côtes, préalablement mouillées, sur un cylindre de fonte dans lequel ils plaçaient des braises. XXe Siècle oblige, j'ai bricolé un "fer à courber" en insérant une résistance industrielle de 1,5kw dans un cylindre d'aluminium percé en usine sur un tour. Un thermostat règle la température qui varie selon l'essence de bois et son épaisseur.

On voit ici à droite mon fer à courber, au centre la cuvette remplie d'eau pour mouiller les côtes et au bord de celui-ci un premier gabarit de courbure tracé sur de la carte bristol par la table traçante :

La

brague en phase de cintrage :

Une

côte est présentée sur son gabarit. On procède par petites touche jusqu'à obtenir presque le bon profil :

Les deux arrêtes de chaque côte sont chanfreinées pour une jointure parfaite en les passant sur le plan de travail recouvert de papier émeri :

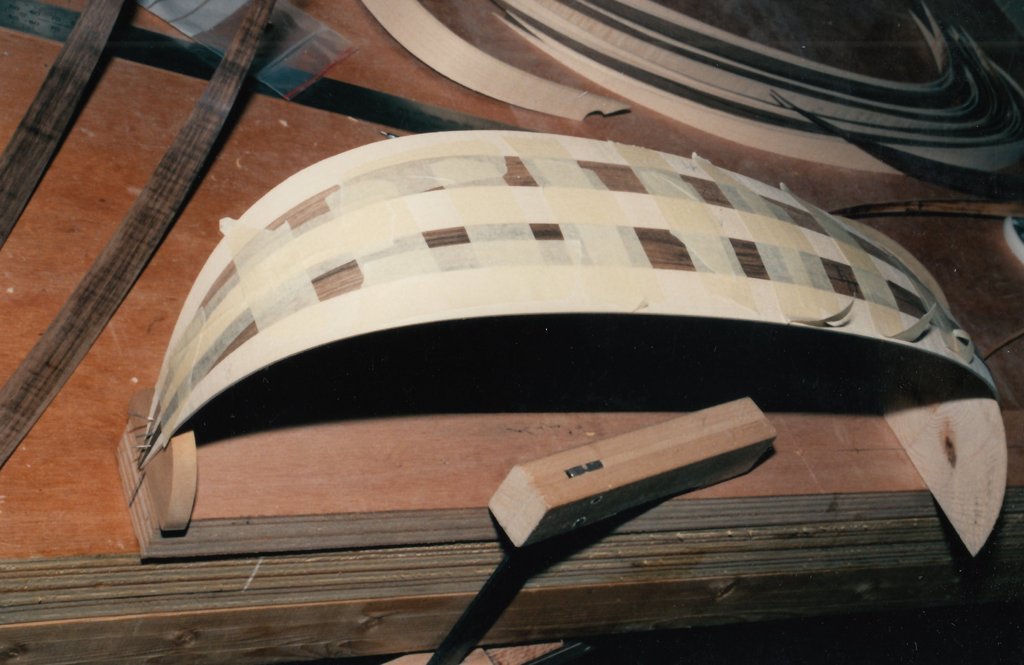

Quand les 25 côtes sont prêtes et séchées, on peut attaquer l'assemblage de la coque.

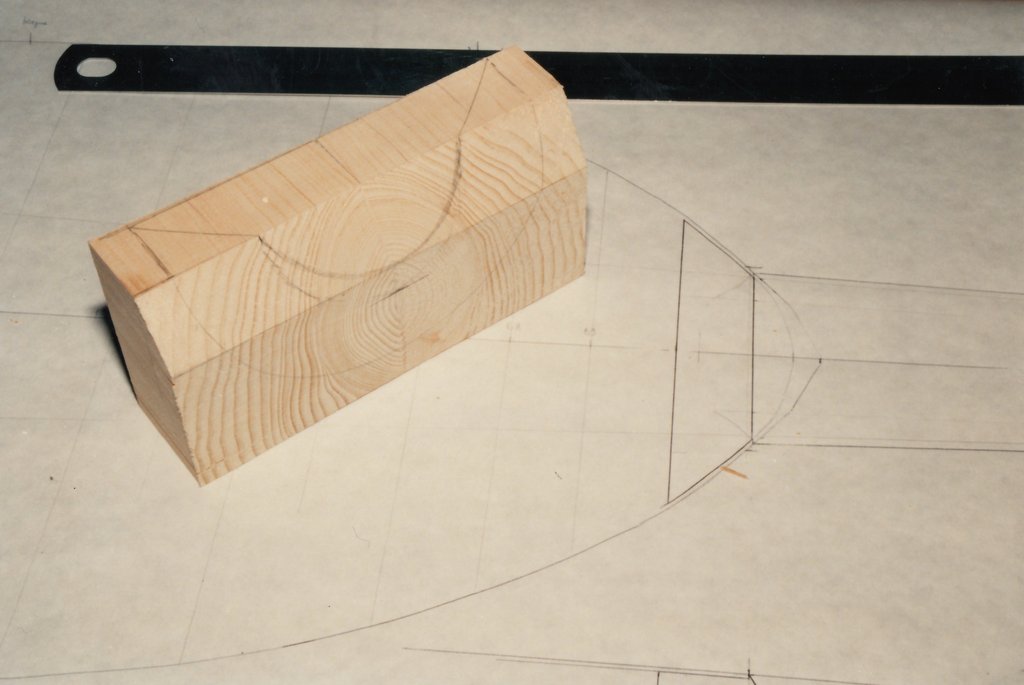

Les côtes seront collées (colle d'os) sur une pièce de sapin, le

bloc, qui va supporter le manche. A l'autre extrémité (l'arrière de la coque), les côtes vont converger et seront temporairement clouées sur un petit bloc provisoire. L'ensemble est fixé sur le chantier, un tasseau de contreplaqué pour éviter le vrillage.

Réalisation du bloc (deux morceaux de sapin symétriques pour éviter les déformations dans le temps) :

Le bloc sur le chantier. Collage de la

côte faitière (à droite un autre luth assemblé en même temps et dont je vous parlerai plus tard) :

A ce stade, le collage de la côte faitière doit être parfaitement centré sous risque d'obtenir une coque asymétrique qui se déformerait, voire éclaterait sous la tension des cordes. Je contrôle sa position au niveau à bulles.

A l'autre extrémité la côte est provisoirement clouée sur le bloc temporaire :

On poursuit avec le montage des côtes, toujours symétriquement pour ne rien déformer. A chaque fois : collage sur le bloc avant, fixation de la côte contre sa voisine avec de l'adhésif de masquage bien tendu, clouage à l'arrière et ainsi de suite :

La coque terminée, on retourne le chantier pour accéder à l'intérieur. Chaque côte va être solidement ancrée à ses voisines grâce à une bande de papier kraft grassement enduite de colle. A l'époque les luthiers utilisaient du vélin. Ici, pour un résultat plus rapide j'ai utilisé de la colle blanche vinylique. Au séchage le papier gonflé par la colle se rétracte et tire littéralement les côtes les unes contre les autres avec une force assez stupéfiante : on obtient une coque très solide et élastique à la fois :

La coque peut maintenant être détachée du chantier sans se disloquer. On fixe à l'arrière la

brague (et en face à l'intérieur une autre latte, la "

contrebrague" :

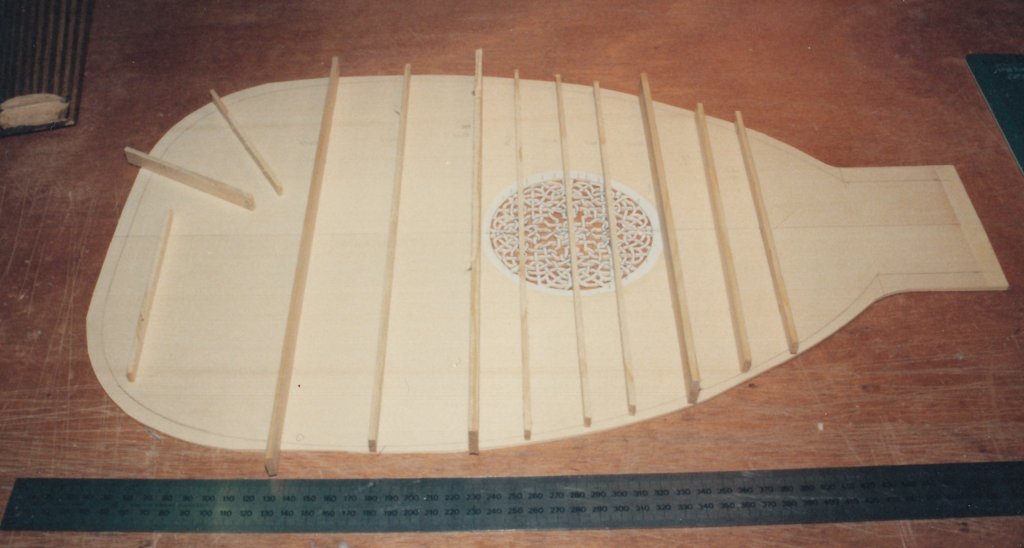

A présent on attaque l'élément acoustique principal, la

table d'harmonie. Elle a les mêmes fonctions de "membrane vibrante" que la table du clavicorde décrites dans les pages précédentes, mais elle est bien plus fine : entre 1,2 et 1,6mm. La table est faite de deux pièces symétriques d'épicéa des Vosges, coupé sur quartier en droit fil. L'ensemble est poncé, puis raclé jusqu'à obtenir les épaisseurs désirées qui varient selon l'endroit (zone des aigus, zone des basse, zone du chevalet). Ici j'applique l'esthétique acoustique en vigueur à Venise vers la fin du XVIe Siècle : les musées disposent de plans avec épaisseurs et on peut en dégager les principes.

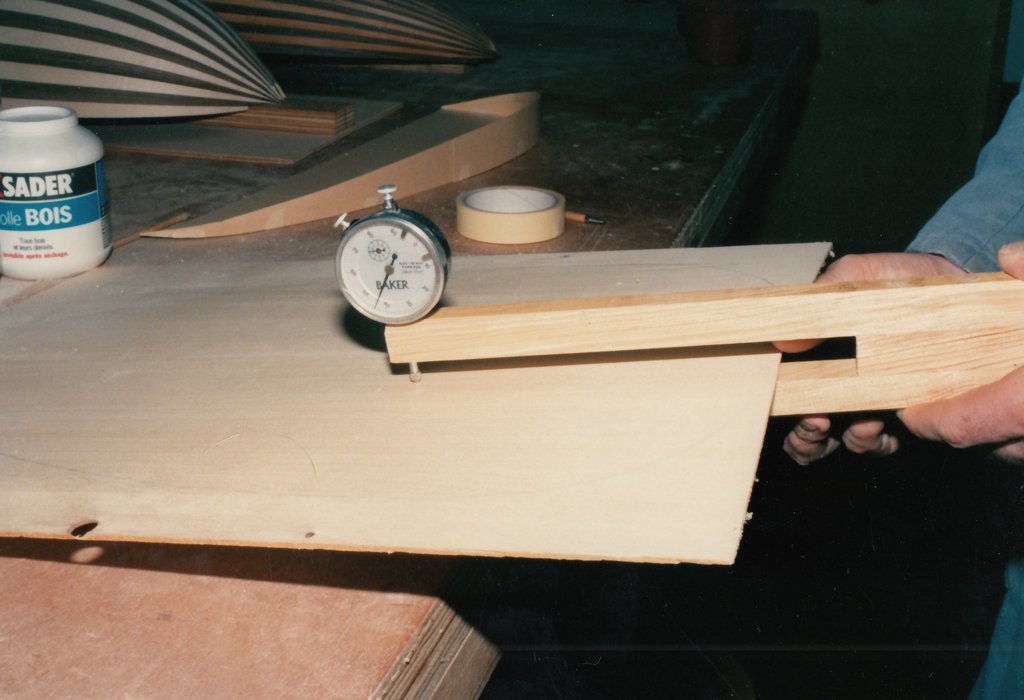

Contrôle de l'épaisseur de la table :

Raclage de la table :

La table est prête à recevoir son "

barrage" qui va la rigidifier pour qu'elle vibre d'un seul tenant. Les barres sont faites de chutes de table (épicéa en droit fil).

Le placement des barres obéit à des traditions bien déterminées. Ici j'ai respecté le "barrage vénitien" qui diffère du "barrage français" décrit par Mersenne et qui est plus simple mais produit des harmoniques différentes.

On remarque deux petites barres secondaire en étoile du côté des aigus et une barre (qui sera courbée au fer à cintrer) du côté des basses.

Ici les barres ont été collées sur l'envers de la table. On remarque le tracé au crayon qui indique la position de la coque :

Les barres sont ensuite arasées pour venir jointer pile-poil contre les deux dernières côtes de la coque :

Enfin elles sont chanfreinées pour assurer une transition douce entre la coque et la table afin de ne pas bloquer les vibrations :

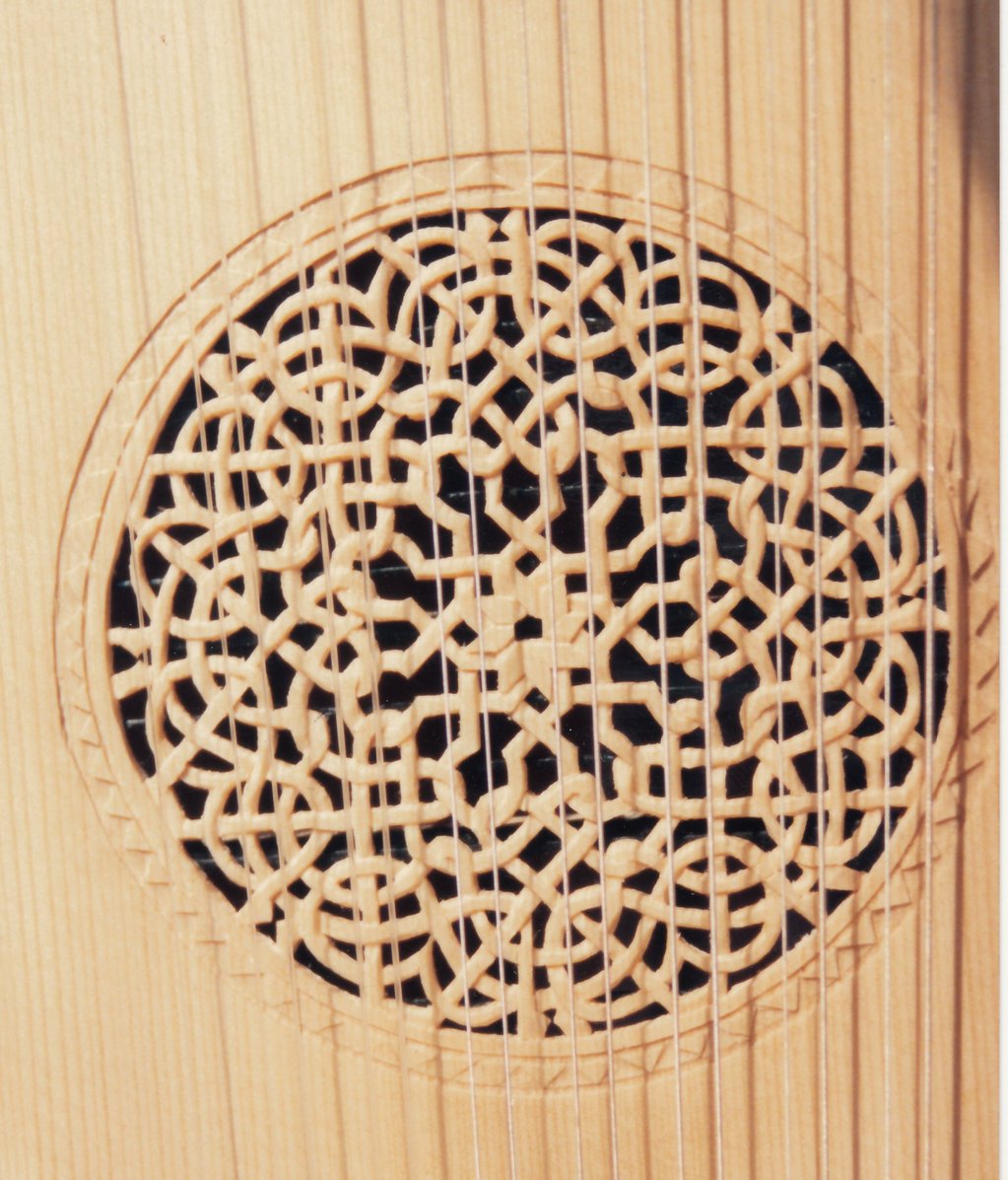

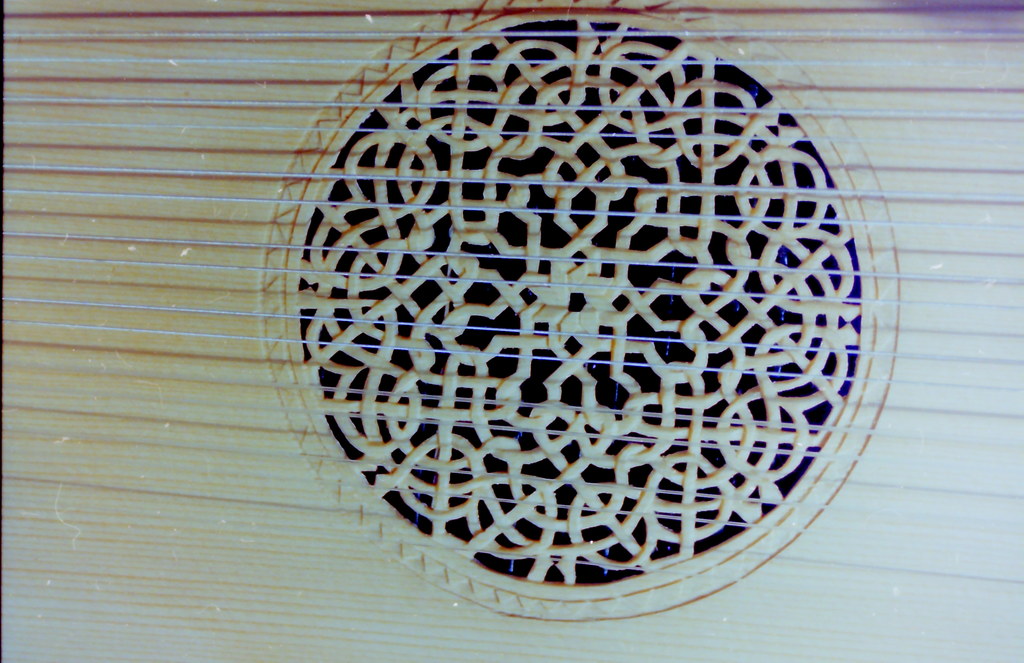

J'ai oublié de vous parler de la

rose. Cette ouverture est pratiquée au centre de la table et permet au son qui a rebondi au fond de la coque de ressortir. C'est une étape "à sueurs froides" car le motif de la rose est taillé directement dans la table... un coup de scalpel de travers et l'ensemble est fichu! Rassurez-vous, il y a des astuces d'époque : le motif de la rose est tracé sur un papier, lui-même collé sur l'envers.

La rose est ensuite découpée au scalpel en se servant du papier comme gabarit de coupe. Enfin on reprend l'ensemble côté endroit pour nettoyer, réaliser les entrelacs, chanfreiner et achever la sculpture de la rose. Une rose nécessite une vingtaine d'heure pour être achevée :

La rose sur l'envers. On voit le papier guide (qui sert aussi de renfort) ainsi que des petits morceaux de filet de buis collés derrière pour renforcer les volutes très fragiles (peinture noire... Tamiya XF-1 !) :

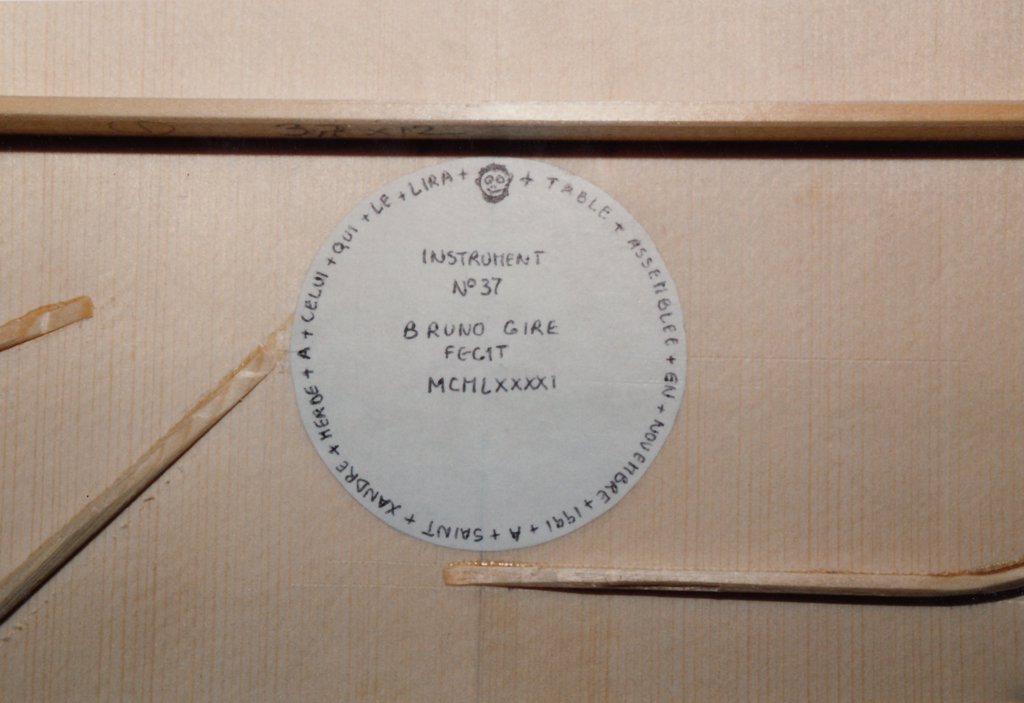

Un petit intermède défoulant : collage de l'étiquette du luthier, à l'envers, sur lequel on inscrit en général le nom du bonhomme et la date du tablage (assemblage de la table sur la coque)... ainsi que quelques bêtises que plus personne ne pourra lire

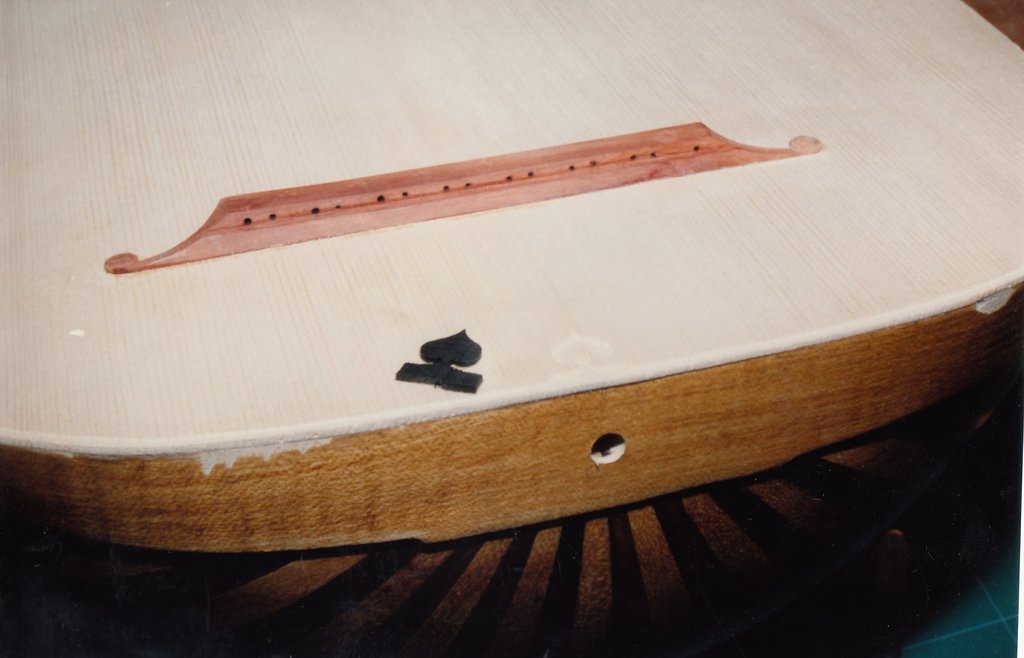

Avant de "tabler" on colle côté "endroit" le chevalet en prunier sur lequel viendront s'accrocher les cordes :

Avant de coller le barrage, puis le chevalet, une précaution s'impose :

Les fibres du barrage et du chevalet sont transversales et donc perpendiculaires aux fibres de la table. Sous les variations d'humidité une pièce de bois se dilate ou se contracte dans le sens de la largeur, perpendiculairement aux fibres (les fibres gonflent). Ainsi, selon la saison et le lieu la table va s'élargir ou se contracter, mais le barrage et le chevalet vont s'opposer à ces variations de dimensions.

Si la table se dilate, ce n'est pas grave : le barrage absorbera la contrainte. Mais si la table se contracte elle risque de se fendre entre deux fibre, ce qui serait catastrophique.

On emploie donc encore une astuce d'époque : la table est chauffée (j'utilise un vieux radiateur de salle de bain à infrarouge fixé au plafond de l'atelier). On trace un repère au crayon de chaque côté de la plus grande largeur et on chauffe jusqu'à ce que la distance entre les deux traits se soit réduite de un à deux mm. A ce moment on colle le barrage et on maintient le chauffage jusqu'au séchage complet. En refroidissant la table se dilate pour reprendre sa largeur initiale (une sorte de précontrainte si vous voulez). En prime cette opération apporte un effet ressort et plus de dynamique dans les vibrations.

Voici la table d'harmonie achevée et prête pour l'opération très délicate d'assemblage à la coque, le "

tablage" :

Le tablage est terminé. Il a été réalisé comme décrit pour le clavicorde : on enduit les deux parties de colle d'os bien épaisse, on met les pièces en contact puis avec un fer à repasser et une pattemouille on liquéfie la colle à travers la table, on presse (avec de l'adhésif de masquage, beaucoup et bien tendu) jusqu'à séchage complet. Pour la chauffe on traite dix cm et dix secondes à la fois, en progressant alternativement de chaque côté de l'arrière vers l'avant. Ce collage est le plus important et le plus difficile de cette fabrication. De lui dépendent à la fois la solidité et les qualités acoustiques de l'instrument. Si le tablage est raté, pas de souci : on chauffe à nouveau à la pattemouille et on détache la table, puis on recommence.

Un peu de déco. Incrustation d'ébène dans la table et perçage dans la brague d'un trou qui accueillera le bouton d'attache de la bretelle :

La manche à présent : un luth bien équilibré doit avoir son centre de gravité au niveau du joint bloc-manche. Il faut donc que le manche soit fait d'un bois léger, ici du tilleul :

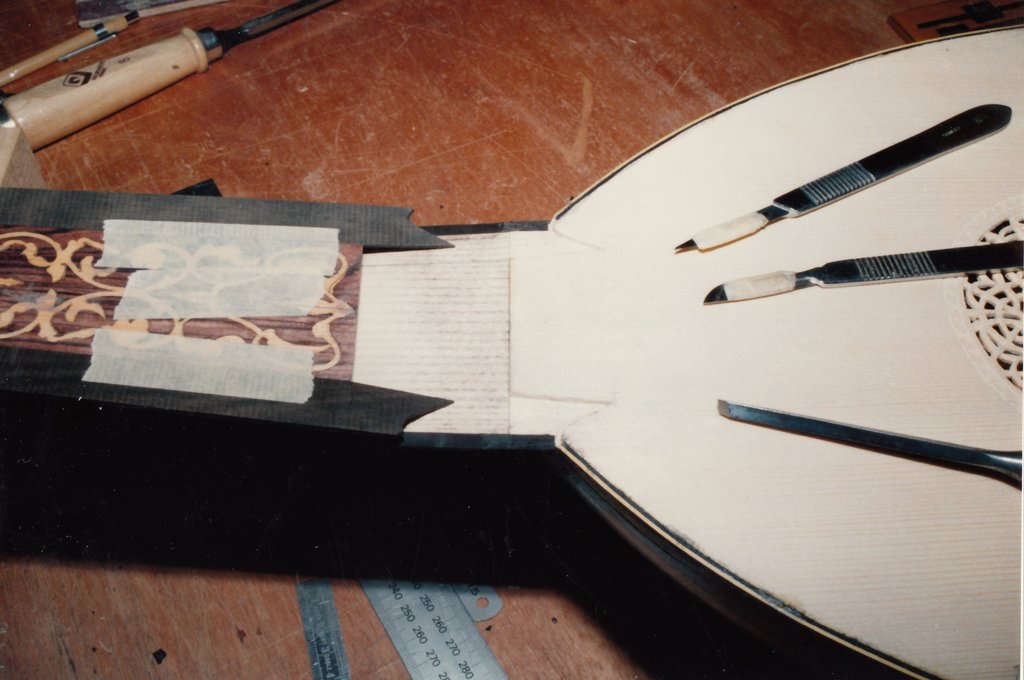

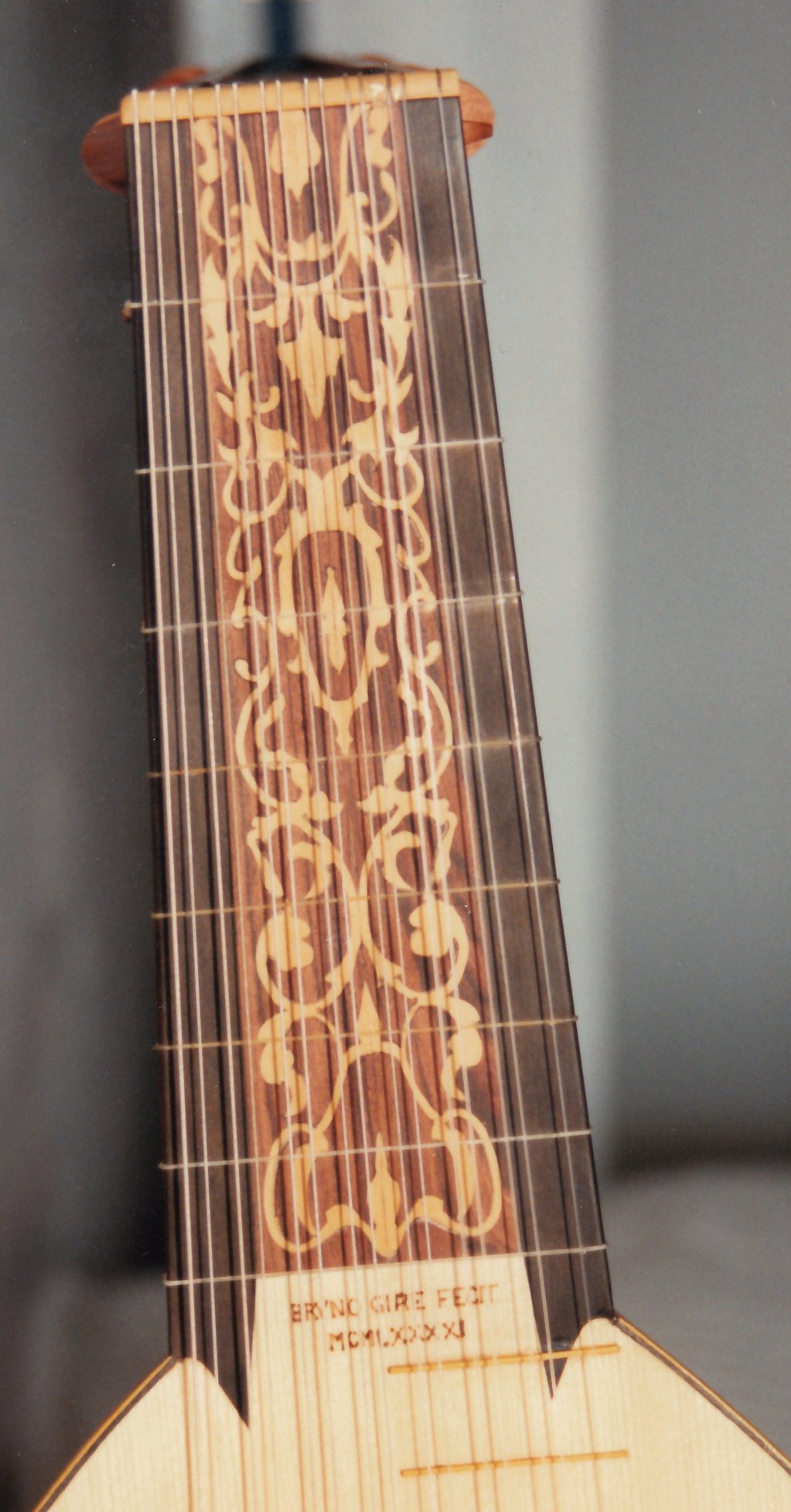

Le dessus du manche va devoir supporter la pression (humide et acide) des doigts du joueur. Il est recouvert d'une pièce de bois très dur, la touche. Une touche est faite d'ébène, plus rarement de buis et plus tard de palissandre. A la fin du XVIe Siècle les luths de qualité portaient une marqueterie en ébène et ivoire représentant des volutes de lierre ou autres plantes. Je me suis inspiré d'un autre instrument du même Venere (au musée de Barcelone) pour dessiner et découper une marqueterie en buis et palissandre bordée de lattes d'ébène d'Afrique car les bords doivent être encore plus résistants.

Toujours la -future- méthode Boulle, découpée à la scie vibrante électromagnétique (voir clavicorde). Ici la marqueterie est préassemblée :

Collage de renforts d'ébène pour supporter les frettes de chaque côté (voir explication plus loin) :

Découpe des "moustaches" dans la table :

Collage sur le manche :

Après raclage, la touche est achevée :

Sur la touche on va monter les frettes, sur lesquelles le joueur pose les doigts pour faire sonner les notes. Contrairement à la guitare moderne sur laquelle les frettes sont fixes (de petites bandes de laiton), les frettes du luth sont constituées d'une longueur de boyau de mouton entourant le manche et serrée avec un nœud spécial. La raison : reportez-vous à mes explications sur les tempéraments pour le clavicorde (les gammes avec des tons inégaux).

Le joueur pouvait modifier la position des frettes en les déplaçant légèrement pour obtenir de meilleures harmonies selon la tonalité dans laquelle il jouait.

Après un long et fastidieux ponçage l'instrument (sauf la table, passée au blanc d’œuf) et vernis au tampon, à la gomme laque (8 couches) :

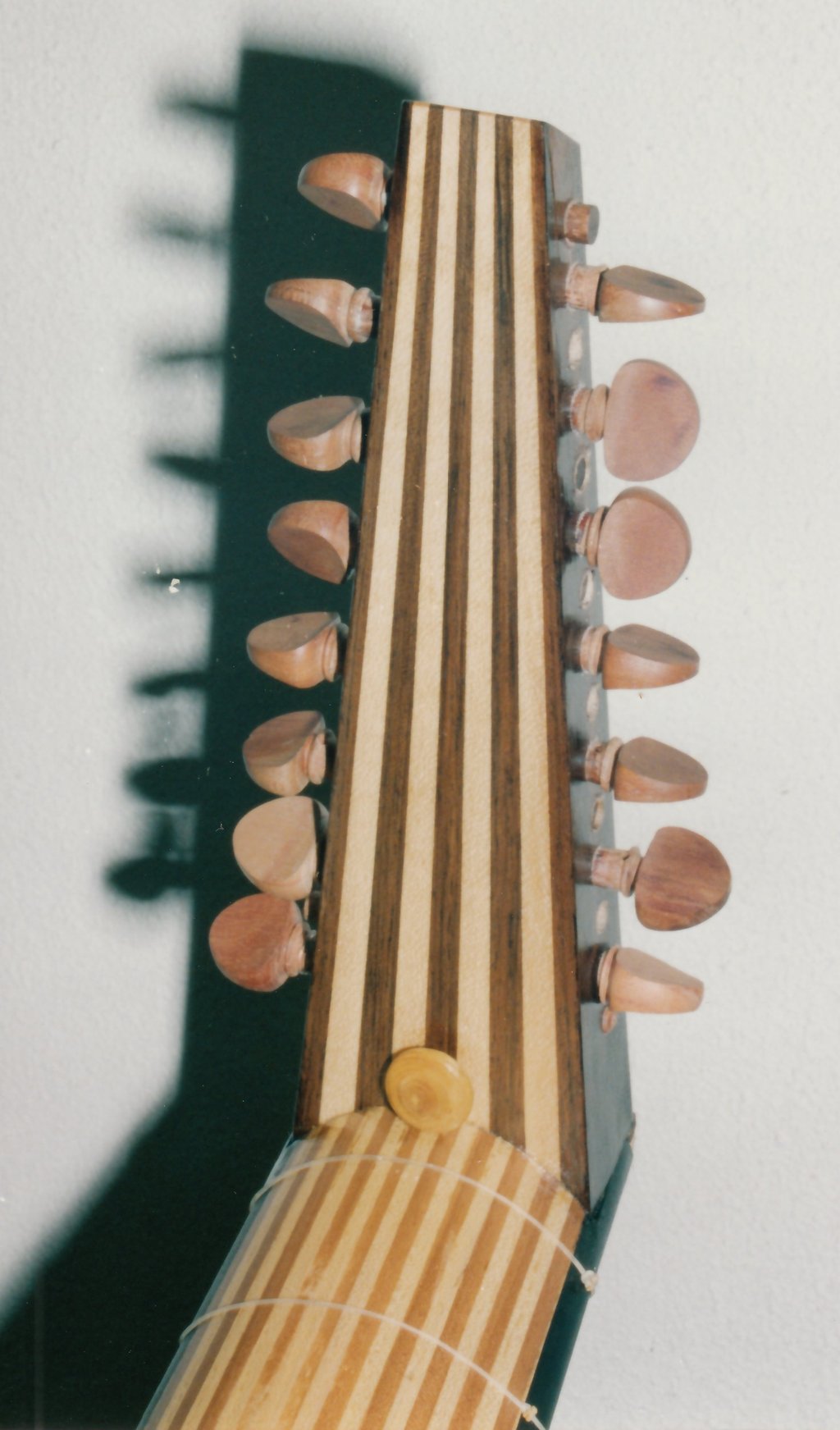

On colle ensuite le cheviller, comme l'indique son nom, qui contient les 15 chevilles :

Les chevilles sont tournées dans des tasseaux de prunier :

Le dos reprend le même style de placage noyer-érable, dans le prolongement de la caisse :

Enfin ! L'heureux propriétaire prend livraison de son nouveau bébé :

Et on termine avec une tite séance photo :

En tout, environ 250h de boulot répartis sur six mois. J'avoue m'être bien amusé

Allez, pour finir en musique deux petites vidéos de musique anglaise du tout début du XVIIe Siècle, dûe au grand et génial compositeur John Dowland

Le luthiste est l'anglais Paul O'Dette, considéré comme l'un des meilleurs au monde :

https://www.youtube.com/watch?v=tQNG4B-aYiE

Encore une pièce de Dowland par Paul O'Dette... je ne m'en lasse pas :

https://www.youtube.com/watch?v=6-Cmj9TmGoY

Le luth se jouait aussi en groupe (on dit un "consort"). Ici un quatuor de pièces italiennes du début du XVIIe Siècle :

https://www.youtube.com/watch?v=Lg9HnYN-K6M

_Bruno